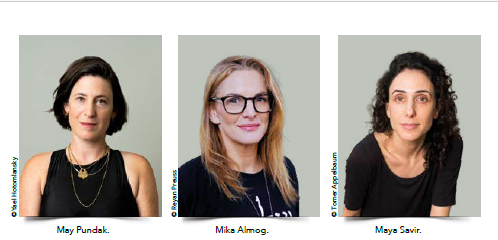

Un rare sommet pour la paix s’est tenu à Jérusalem en mai dernier. Terre Sainte Magazine a rencontré trois de ses initiatrices : Mika Almog, May Pundak et Maya Savir. Ces femmes incarnent une nouvelle génération d’activistes qui veulent redonner à la paix une base politique. Interview croisée.

Quelle est la connotation du mot “paix” aujourd’hui en Israël ?

May Pundak – La naïveté.

Mika Almog – Et encore ! Ça c’est pour les réactions nuancées. En général, la paix est assimilée à la traîtrise. C’est le résultat de 30 ans de politique de haine et de déshumanisation. Quand on était jeunes, il y avait un processus de paix. Certains s’y opposaient, mais il y avait une aspiration politique. On a vu les accords d’Oslo mourir avec le Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. L’idée de paix a été balayée par les concepts de statu quo, de “gestion du conflit”, et la conviction que les Palestiniens finiront par abandonner.

Maya Savir – Le 7-Octobre est la conséquence de l’absence de paix. La paix est la seule solution pour éviter qu’un tel drame se produise à nouveau.

Vous êtes à l’origine d’une coalition de 60 organisations qui incarnent aujourd’hui le camp de la paix. Vous l’avez baptisée “Il est temps”. Est-il vraiment encore temps ?

Maya Savir – C’est en temps de guerre que nous nous rapprochons le plus de la paix. Pas pendant les périodes de statu quo, où rien ne bouge. Les catastrophes créent des opportunités. Il faut s’en saisir. C’est le moment.

May Pundak – Les fondements de l’ONU ont d’ailleurs été posés en 1943, dans les pires années de la Seconde Guerre mondiale.

Maya Savir – Beaucoup de voix, autant chez les Israéliens que chez les Palestiniens, disent qu’il est trop tard. Nous sommes dans la pire phase du conflit. Il paraît insoluble. La confiance est au plus bas. Mais prenons un peu de hauteur. L’Histoire a été marquée par d’autres grands conflits qui ont été résolus : l’apartheid en Afrique du Sud, le génocide au Rwanda, la guerre en Irlande… Leur histoire était tout aussi compliquée que la nôtre. On peut apprendre de ces processus. Un des obstacles majeurs à la paix, c’est la croyance que l’autre camp n’est pas prêt à la faire. Avec cette coalition, on veut montrer qu’il y a des partenaires, et qu’il y a un chemin.

Mika Almog – Nous sommes face à un conflit sanglant, terrible. Pour le moment, tout ce que fait l’opposition, c’est de dire “non” : “non” à la guerre, “non” au gouvernement qui laisse tomber les otages… Beaucoup d’énergie est dirigée contre “ce qui ne devrait pas être”, alors qu’il est désormais urgent de dire ce qui “devrait être”, de présenter une vision, un plan pour l’avenir.

Vos proches ont négocié les accords d’Oslo en 1993. Quelles leçons tirez-vous de ce processus de paix, et que faites-vous différemment ?

Mika Almog – On a beaucoup appris de l’importance de créer des liens entre les leaders. On a aussi appris qu’il faut préparer le terrain. Oslo est allé trop vite. L’opinion publique n’était pas prête. C’est pour ça qu’aujourd’hui on se focalise sur un travail de terrain. Pour préparer les esprits. Mon grand-père, Shimon Pérès, n’a pas toujours appelé à la paix. Quand il a commencé sa carrière, il était beaucoup plus focalisé sur la force d’Israël et sa capacité à s’auto-défendre.

Maya Savir – Une autre leçon d’Oslo, c’est qu’il faut inverser la gradualité de l’approche. Chaque fois qu’un processus de paix se concrétise, les extrêmes tentent de le saboter. Il faut s’assurer que les objectifs prioritaires soient atteints au début du processus : l’objectif final d’un État palestinien indépendant doit se concrétiser dès le début. Un autre enseignement, à conserver celui-là, c’est que le cœur du processus doit être la reconnaissance mutuelle. C’est le point de départ car son importance psychologique et la capacité de guérison qu’elle offre sont énormes.

May Mundak – Les accords d’Oslo prévoyaient la création de deux États indépendants. Cette solution ne correspond plus à la réalité. Les gens ont changé, le territoire aussi. Il y a besoin de nouvelles idées. Un bon modèle pourrait être celui de la fédération. C’est celui sur lequel on travaille chez “Une terre pour tous”, et qu’on présente souvent comme : “la solution à deux États qui peut marcher”.

Et comment cela marcherait ?

May Pundak – Il y aurait deux États souverains, selon les frontières de 1967, pour mettre fin à l’Occupation et une patrie commune, pour mettre fin au conflit. Les frontières seraient ouvertes, une superstructure avec des institutions partagées serait établie par les deux États, les réfugiés palestiniens pourraient revenir étapes par étapes, la gestion partagée de Jérusalem et la reconnaissance de sa binationalité… Le jour où le pays sera prêt, on aura une solution pragmatique que les deux côtés pourront accepter.

Maya Savir – “Une terre pour tous” fait partie de ces organisations de la société civile qui usent d’imagination politique pour écrire des solutions innovantes. Si on regarde les conflits qui ont été résolus, les sociétés civiles étaient très actives dans les années qui précèdent le changement. Leur travail prépare les psychés et les âmes.

Votre coalition a-t-elle des ambitions politiques ?

Mika Almog – Certaines, parmi les 60 ONG, ont la politique en ligne de mire. Mais nous, en tant que coalition, n’avons pour but que de créer une base politique. Rassembler les gens, leur montrer qu’ils ne sont pas seuls.

Maya Savir – L’idée, c’est d’être suffisamment nombreux pour avoir de l’influence. Les partis du centre et de la gauche ont perdu leur courage. On voudrait par exemple promettre nos votes aux hommes politiques qui feraient de la résolution du conflit un programme politique. C’est une manière de peser. Avant ce terrible gouvernement, on a eu 4 élections successives, et aucune coalition n’a proposé de solution au conflit. Ça doit s’arrêter.

May Pundak – Pour créer un changement, il faut une vision, et il faut articuler cette vision : où va-t-on ? Que veut-on construire ? Ça fait longtemps que la société israélienne n’a pas fait cet exercice. La coalition est une alternative. On construit l’espoir. On ne le fait pas à l’aveuglette, mais en agissant, en pensant… La seule manière de croire qu’il est possible de travailler ensemble, Israéliens et Palestiniens, c’est de le faire.

Vous êtes trois femmes. Ça change des processus de paix faits par les hommes…

Maya Savir – Cette coalition a commencé il y a un peu plus d’un an dans une salle avec 10 femmes. À l’image du reste de la société civile israélienne, les forces motrices du “camp de la paix” sont des femmes.

Mika Almog – En 2025, la plupart des salles où sont prises les décisions sont remplies d’hommes. Les femmes y sont minoritaires. Or elles représentent 50 % de la population. Leur voix n’est pas prise en compte. La question est celle d’une représentation égale.

May Pundak – Les femmes apportent une approche plus holistique de ce que représente la sécurité. Pour nous, la sécurité ce ne sont pas les tanks, c’est l’eau, c’est la lumière dans un parking, c’est un système de santé, d’éducation. La coalition est certes dirigée par des femmes, mais c’est surtout la coalition la plus inclusive de l’histoire du camp de la paix. Elle regroupe tous ceux qui ont été exclus du processus de paix jusqu’alors : les jeunes, les Palestiniens citoyens d’Israël, les religieux… C’est comme ça que ça va marcher. C’est notre conviction.

Maya Savir – Tout le monde doit se sentir responsable. La paix appartient à tout le monde.

Oslo en héritage

May Pundak est la fille de Ron Pundak, qui faisait lui aussi partie des négociateurs d’Oslo. Elle co-dirige “Une terre pour tous”, organisation qui promeut l’idée d’une fédération pour résoudre le conflit.

Mika Almog est la petite fille de l’ancien président Shimon Pérès, figure clé des accords d’Oslo de 1993. Âgée de 49 ans, elle est scénariste et directrice de contenus pour la coalition “It’s Time”.

Maya Savir est la fille d’Uri Savir, négociateur des accords d’Oslo. À 51 ans, elle dirige la branche israélienne d’une organisation de résolution de conflit baptisée “Search for Common ground”.

Dernière mise à jour: 09/07/2025 17:11