Le tombeau où, selon la tradition chrétienne, le corps de Lazare a été enseveli avant que Jésus ne le ramène à la vie, a été fouillé et restauré en 2020.

Les ossuaires et fresques découverts ont été documentés.

Et un travail de conservation exemplaire a permis de conjuguer liturgie, mémoire historique et exigences muséographiques.

Le covid aura eu cela de bon. Il a permis que des travaux importants soient conduits au tombeau de Lazare. Longtemps en état de dégradation avancée, ce site a fait l’objet, en 2020, d’une campagne de fouilles, de conservation et de mise en valeur sans précédent, menée par une équipe de chercheurs palestiniens et appuyée par les autorités locales et universitaires. Cette intervention a permis de relire son histoire à la lumière de l’archéologie.

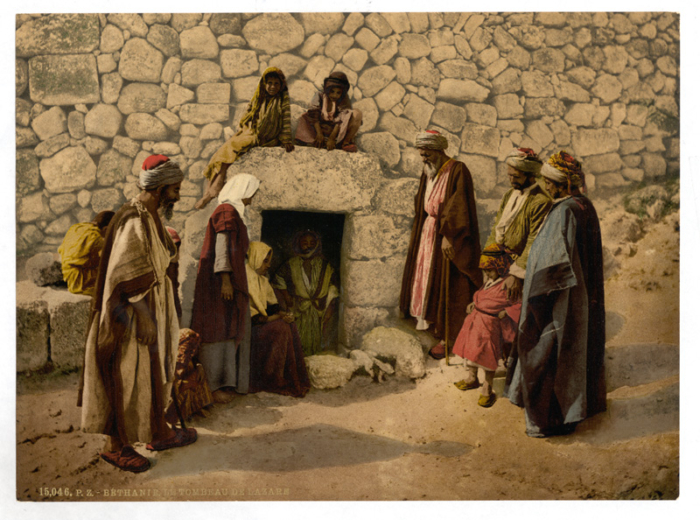

Les premières mentions de la tombe de Lazare remontent au IVe siècle, sous la plume d’Eusèbe de Césarée et du pèlerin anonyme de Bordeaux. À cette époque on évoque un lieu de culte chrétien actif où la tombe est encore à ciel ouvert. Au fil des siècles les pèlerins chrétiens, de la célèbre Égérie au moine russe Daniel (en 1106), en passant par d’innombrables voyageurs européens, la décrivent tantôt comme une crypte, tantôt comme une chapelle en marbre ou un cénotaphe intégré à une grande église. Sous domination musulmane à partir du Moyen Âge, le lieu est islamisé : un sanctuaire musulman y est construit, mais les chrétiens conservent l’accès à la tombe, notamment pour les célébrations du Vendredi de Lazare. Malgré les reconstructions successives – byzantine, croisée, ottomane –, la structure originelle s’efface peu à peu. À l’entrée du XXIe siècle le site était dans un état critique.(1)

Une tombe taillée dans la roche

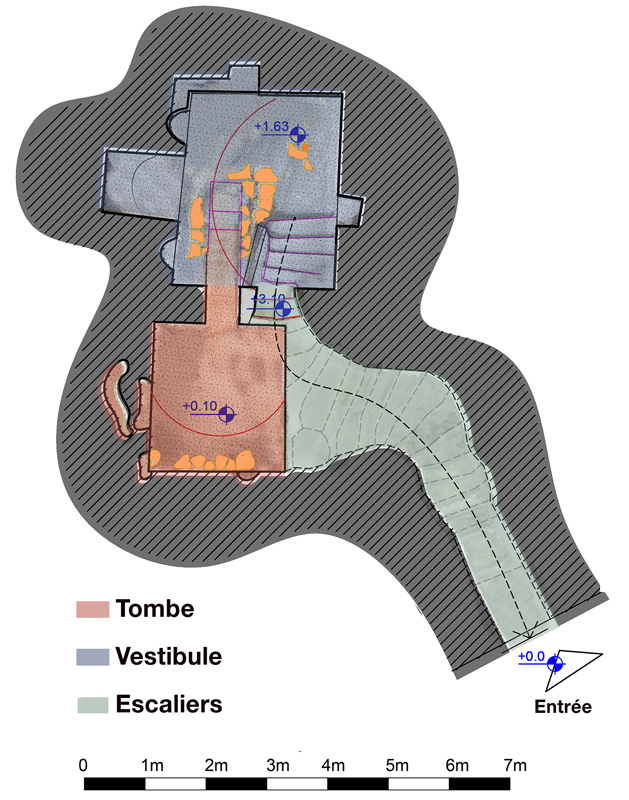

La tombe elle-même est creusée dans le roc. Elle se compose d’un vestibule et d’une chambre mortuaire. Depuis le XVIe siècle, on y accède au nord par un escalier de 23 marches taillées dans la pierre à l’initiative des franciscains. Ce passage reprend partiellement les fondations de l’église croisée du XIIe. Le vestibule est une pièce presque rectangulaire, voûtée, rehaussée à l’époque croisée. De là, un étroit couloir descend vers la chambre funéraire, une salle de 2,30 m sur 2,50 m, au plafond voûté en berceau. Des altérations successives, des ajouts liturgiques comme des autels, et même la présence ancienne d’ossuaires, témoignent de l’importance religieuse continue du site malgré les aléas de l’histoire.

Opération de sauvetage archéologique et patrimonial

En 2020, profitant de la baisse du tourisme, une équipe dirigée par le professeur Ibrahim Abu Amr de l’université al-Quds, en coopération avec le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités, engage des travaux de grande envergure. Le site était en très mauvais état : humidité extrême, encrassement, cimentations modernes dégradées, altérations des maçonneries, perte de lisibilité.

Le premier objectif était archéologique. Le sol du vestibule a été dégagé, les dalles modernes en ciment enlevées, permettant d’atteindre le substrat rocheux. L’équipe découvrit un ancien accès à la tombe depuis la mosquée, aujourd’hui muré, et un escalier croisé orienté vers l’est, suggérant un chemin d’origine oublié. Trois anciens gradins ont été identifiés, confirmant les récits de pèlerins du XIVe siècle comme celui de Poggibonsi (en 1345).

Dans la chambre mortuaire, le relèvement du sol a mis à jour des ossuaires du Ier siècle, l’un d’eux contenant encore des ossements. Selon des traditions orientales évoquées dans des textes du XIVe au XVIIe siècle, il s’agirait des sépultures des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Les archéologues ont également retrouvé des fragments d’enduits peints, voire d’anciennes fresques murales, notamment sur les murs ouest et sud. Ces éléments, arrachés au XVIe siècle, auraient servi à remblayer le sol afin d’en régulariser le niveau.

Conservation, mise en valeur et modernisation

Au-delà de l’exploration archéologique, une vaste opération de conservation-restauration a été menée. Le pavage ancien a été soigneusement nettoyé, rejointoyé à la chaux, les parties manquantes comblées avec des pierres taillées sur mesure. Les murs ont été consolidés après nettoyage par micro-sablage et injections, les enduits fragiles stabilisés. Les sels d’humidité, visibles sous forme de fleurs cristallisées sur les parois, ont été traités.

La restauration ne s’arrête pas à la pierre : un travail minutieux de requalification esthétique et fonctionnelle a aussi été entrepris. L’ancien escalier en béton, datant probablement des années 1970, a été démantelé pour redonner place à l’escalier historique en pierre. Un garde-corps en fer discret a été installé pour sécuriser l’accès, sans masquer les structures anciennes.

Ventilation, lumière et déshumidification

Les conditions climatiques extrêmes à l’intérieur – avec un taux d’humidité parfois supérieur à 100 % – rendaient l’espace difficilement visitable et mettaient en péril sa conservation. L’équipe a donc mis en place un système de ventilation et un déshumidificateur intégré sous le sol. Le choix a été fait de poser un plancher surélevé, détaché des murs de la tombe, permettant une meilleure circulation de l’air et la protection du sol archéologique. Ce plancher, réalisé en fer, verre et bois, permet de voir les ossuaires découverts grâce à un segment en verre transparent. Un geste muséographique sobre mais puissant, à même de relier la foi et l’histoire, la mémoire et la science.

Un éclairage moderne, discret mais efficace, a été installé : bandeaux LED dissimulés dans la rampe d’escalier, plafonniers diffusants au style inspiré des plateaux bédouins. Le système, simple et élégant, valorise sans trahir.

Entre prière et archéologie

Au terme de cette intervention, la tombe de Lazare apparaît transformée, mais sans artifice. L’esprit du lieu, marqué par des siècles de pèlerinages, de prières, de messes et de récits, est préservé. Le travail des archéologues ne s’oppose pas à la tradition, mais la complète. Le sol que foule aujourd’hui le visiteur est surélevé, mais la mémoire qu’il porte est plus ancrée que jamais.

C’est une victoire pour la recherche locale, menée par des institutions palestiniennes dans un esprit de partenariat scientifique. C’est aussi une renaissance pour un lieu souvent relégué à l’ombre de Bethléem ou du Saint-Sépulcre, mais dont l’importance spirituelle est immense pour les chrétiens du monde entier.

En rouvrant la tombe dans des conditions dignes et accessibles, les restaurateurs de 2020 ont rendu à Béthanie sa place dans l’histoire vivante de la Terre Sainte. Le site est maintenant prêt à accueillir à nouveau pèlerins et visiteurs dans des conditions optimales.

- Publié dans Scavi al tempo del Covid nella tomba di Lazzaro a Betania, Publié dans Giornate di Archeologia, Arte e Storia del Vicino e Medio Oriente Atti della VII edizione – Milano, 21-23 ottobre 2021 © 2022 Fondazione Terra Santa – TS Edizioni – Milano.