Société ultra-orthodoxe en Israël : un monde en transition lente mais marquée

Alors que la guerre déclenchée après le 7 octobre 2023 a ravivé les débats sur le service militaire, l’intégration de la population ultra-orthodoxe dans la société israélienne reste un défi majeur. Le rapport statistique annuel 2024 du Israel Democracy Institute dresse un tableau complet et nuancé d’un groupe en pleine croissance démographique mais encore largement en marge des dynamiques économiques et sociales du pays.

Croissance démographique exceptionnelle

Avec un taux de croissance de 4 % par an, la communauté haredie est la plus dynamique parmi les populations des pays développés. En 2024, elle comptait 1,39 million de personnes, soit 13,9 % de la population israélienne. Selon les projections officielles, elle atteindra 2 millions d’habitants d’ici 2033, représentant alors 16 % de la population nationale.

Lire aussi → La Cour suprême ordonne la conscription des ultraorthodoxes

Cette croissance s’explique par une fécondité très élevée : 6,4 enfants par femme, contre 2,5 pour les autres femmes juives israéliennes. La majorité des haredim, les craignants Dieu, (60 %) ont moins de 20 ans. Deux pôles dominent géographiquement cette population : Jérusalem (24,4 %) et Bnei Brak (17,1 %), mais les villes satellites ultra-orthodoxes (Beitar Illit, Modi’in Illit, etc.) connaissent une expansion rapide.

Le système éducatif haredi concerne aujourd’hui 402 000 élèves, soit 26 % des élèves juifs et 20 % de l’ensemble du système éducatif israélien. Si les garçons restent massivement éloignés du système de certification général (seulement 16 % passent les examens de Bagrout – l’équivalent du baccalauréat français – contre 85 % dans le système public), les filles montrent une progression notable : 72 % d’entre elles ont passé au moins un examen de Bagrout en 2022.

Autre donnée marquante : le nombre d’étudiants haredim dans l’enseignement supérieur a bondi de 274 % entre 2010 et 2024, atteignant 17 400 étudiants. Néanmoins, ils ne représentent encore que 5 % de la population estudiantine israélienne et privilégient les formations courtes et professionnalisantes, notamment dans l’enseignement, le paramédical et le droit.

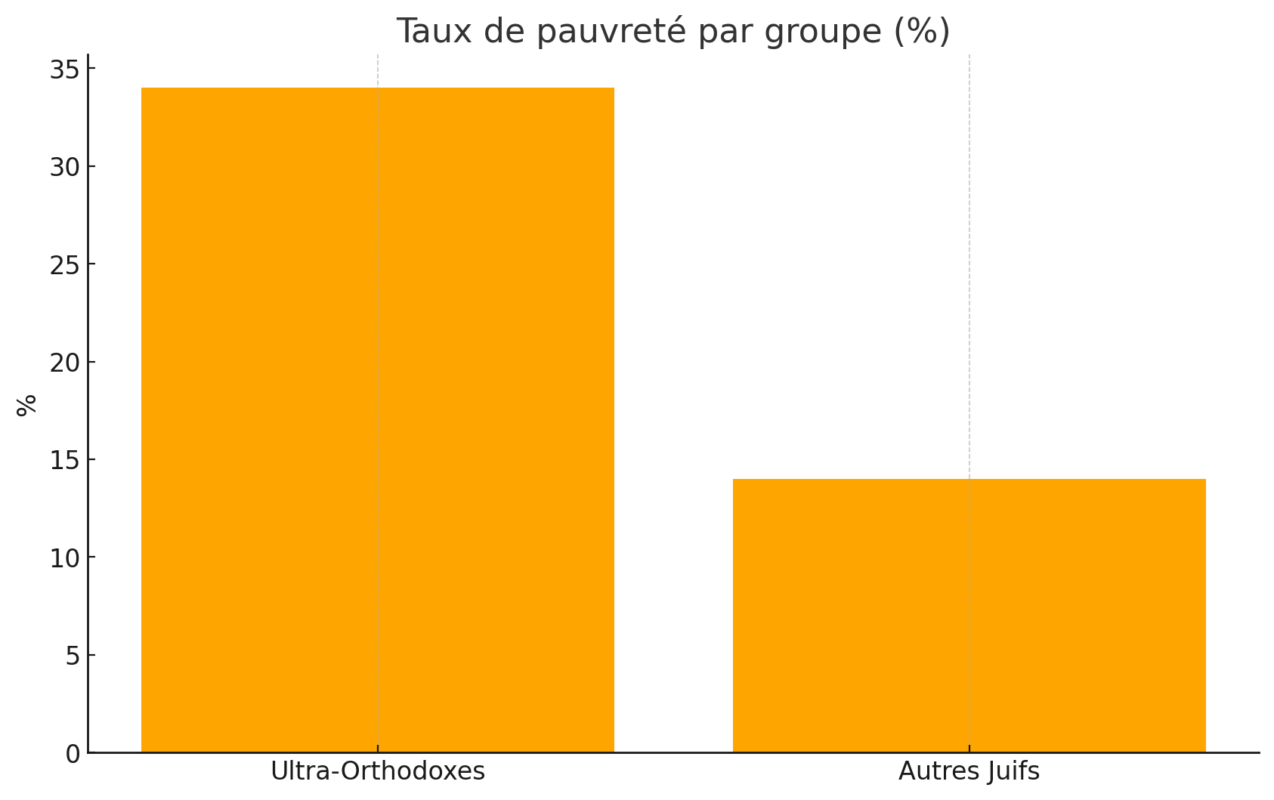

Une population qui reste pauvre

Le taux de pauvreté dans la population ultra-orthodoxe s’élevait à 34 % en 2022, contre 14 % dans le reste de la population juive israélienne. Le revenu mensuel brut moyen d’un foyer haredi est de 14 816 NIS, bien en deçà des 24 466 NIS des autres foyers juifs. Cette différence s’explique notamment par le modèle familial traditionnel : un seul revenu, souvent féminin, peu d’heures travaillées, faibles qualifications.

Lire aussi →

Cependant, des signes d’amélioration sont visibles : baisse de la pauvreté depuis 2015, augmentation de l’accès aux véhicules, et taux de propriété immobilière comparable (78 % des haredim sont propriétaires contre 73 % des autres juifs).

En 2024, 80 % des femmes haredies âgées de 25 à 66 ans étaient en emploi, contre seulement 54 % des hommes. La progression masculine, marquée entre 2003 et 2015, stagne depuis 2016. L’écart salarial reste frappant : un homme haredi gagne en moyenne 9 929 NIS par mois, contre 20 464 NIS pour un homme juif non-haredi.

Les haredim restent absents des secteurs clés comme la high-tech : seuls 3 % des hommes ultra-orthodoxes y travaillent, contre 20 % dans le reste de la population juive masculine.

Malgré les images de jeunes haredim se présentant spontanément aux bureaux de recrutement après le 7 octobre, le nombre de recrutements reste très bas : seuls 1 266 hommes ont intégré l’armée en 2022, et 814 ont effectué un service civil national. Le clivage entre les sacrifices consentis par les autres citoyens et le refus persistant d’une large partie du monde haredi alimente des tensions croissantes.

Vers une modernisation en douceur

La fracture culturelle tend à s’amenuiser sur certains plans : 70 % des haredim utilisent régulièrement Internet, contre 93 % dans le reste de la population juive. Ils sont également plus nombreux à posséder un véhicule et un permis de conduire.

Le sens communautaire se traduit par un fort investissement dans les activités de bénévolat, 40 % des haredim donnent ainsi de leur temps contre 23 % dans la population générale. En dépit de leur niveau de vis parfois modeste, 89% font des dons communautaires contre 61 % dans le reste de la société israélienne.

Sur le plan politique, les partis haredim (Shas et Yahadout HaTorah) ont vu leur poids électoral passer de 8,2 % en 1992 à 14,1 % en 2022, avec une redistribution géographique vers les villes nouvelles ultra-orthodoxes au détriment de Jérusalem et Bnei Brak.

Lire aussi → Un juif israélien sur trois sera ultra-orthodoxe d’ici 2050

76 % des haredim estiment avoir une santé « très bonne », contre 51 % des autres juifs. Leurs taux de dépression déclarée sont également plus faibles (15 % contre 27 %). Ce bien-être subjectif s’explique probablement par une population plus jeune, une forte cohésion sociale, et une tendance à répondre positivement dans les enquêtes. En revanche, seuls 49 % d’entre eux font de l’exercice physique régulier, et 39 % déclarent un poids sain.

Le rapport 2024 dresse le portrait d’une société ultra-orthodoxe en lente transformation. Des indicateurs positifs existent : progression féminine, percée dans l’enseignement supérieur, usage croissant de la technologie. Mais les écarts en matière d’emploi, de revenus, d’éducation masculine et de service militaire restent profonds. Dans un Israël post-7 octobre fragilisé et polarisé, l’enjeu de l’intégration des haredim s’annonce plus que jamais central.