Le Statu quo, toute une histoire !

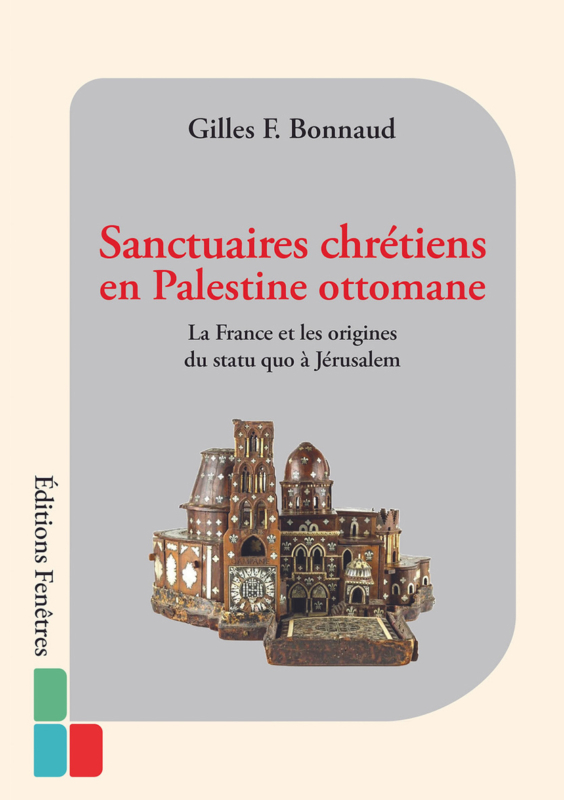

C’est peu connu, mais le Statu quo est plus vieux que l’année de “naissance” (1852) qu’on lui prête habituellement. Ancien diplomate, Gilles Bonnaud interroge dans un livre qui vient de sortir le statut des sanctuaires chrétiens en Palestine ottomane et revient sur le rôle de la France dans l’origine du Statu quo à Jérusalem, une enquête sur les traces de firmans oubliés et de querelles ancestrales.

TSM – Qu’est-ce qui vous a amené vers le complexe sujet du Statu quo entre les Églises de Jérusalem ?

Gilles Bonnaud – Arrivé à la retraite, je me suis demandé comment donner un supplément d’âme à mon expérience professionnelle. En poste dans plusieurs pays qui sont autant de ses anciennes provinces, j’ai interrogé la relation de l’Empire ottoman avec la France. J’ai remarqué que toutes les instructions données aux ambassadeurs de France à Constantinople, de Henri IV jusqu’à la Révolution française, insistent sur la nécessité de protéger les catholiques et les Lieux saints chrétiens de Palestine.

Personne n’en parle jamais. C’est pourtant la priorité de la diplomatie française d’Ancien Régime au Levant. On considère généralement que le texte fondateur du Statu quo (le partage des Lieux saints entre les Églises, ndlr) tel qu’on le connaît, est le fameux firman de 1852

Personne ne remarque que ce texte se réfère à un firman de 1757 que tout le monde semble avoir oublié. C’est donc ce firman disparu que j’ai décidé de rechercher. Un vrai travail d’enquête. J’en ai retrouvé un original dans les archives d’Istanbul, puis une copie dans les archives du cadi de Jérusalem et enfin deux traductions, l’une faite en grec en 1910, l’autre en italien en 1933.

Que contient ce firman de 1757 ?

Les trois Églises, grecque, catholique et arménienne, se sont toujours disputé la préséance dans les Lieux saints. Après 67 ans durant lesquels la Custo-die eut l’avantage, le sultan ottoman donna en 1757 la nence aux grecs : ils feront tout avant les autres, et obtiendront la garde du tombeau. C’est ce qu’établit ce document qui redessine les rapports de force dans les Lieux saints chrétiens de Palestine.

Que s’est-il passé cette année-là, et quel rôle a joué la diplomatie française?

En 1757, les franciscains ont la prééminence dans les Lieux saints depuis 1690. L’ambassadeur de France à Constantinople, Charles de Vergennes, va pécher par excès de zèle. Arrivé en poste en 1755, il veut montrer qu’il travaille. Sans en avoir reçu l’ordre, il demande la réitération des privilèges franciscains. L’année suivante est compliquée. Les grecs sont mécontents.

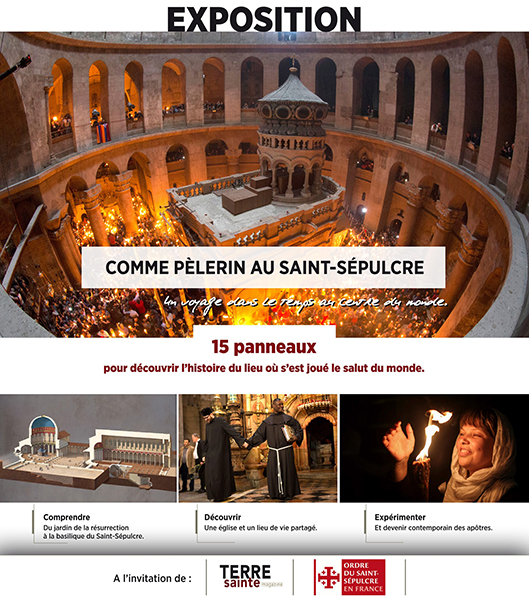

Lire aussi >> Il y a 215 ans, le Saint-Sépulcre était en flamme

Dans le même temps, Paris renverse ses alliances et ses nouveaux partenaires, l’Autriche et la Russie, sont les deux pires ennemis de l’Empire ottoman. Le 2 avril 1757, lors de la Vigile des Rameaux au Saint-Sépulcre, les grecs attaquent les franciscains en brisant leur mobilier précieux et en les humiliant. Garantes de l’ordre, les autorités ottomanes enquêtent sur l’incident. Les preuves accusent les grecs. Ceux-ci, aidés par un vizir anti-latin, achètent des témoignages. La Porte ottomane leur octroie la préséance.

La France n’a rien pu dire. Et tout depuis est resté figé. Le firman de 1852 ne fait que confirmer celui de 1757, en le citant. Le Statu quo qu’on connaît aujourd’hui est en fait 100 ans plus vieux que ce qu’on pense.

Qu’est-ce vos recherches montrent des relations entre les pouvoirs musulmans et les chrétiens aux XVIIe et XVIIIe siècles?

En droit musulman, les relations avec les chrétiens sont régies par le statut de la « dhim-ma », qui signifie littéralement « protection ». Les chrétiens ne sont pas vraiment une minorité de l’Empire Ottoman. Il n’y avait pas de recensement à l’époque, mais on pense qu’ils ont représenté jusqu’à 40% de la population. La protection leur était accordée en échange du paiement d’un impôt.

Lire aussi >> La vie quotidienne au Saint-Sépulcre

Le Saint-Sépulcre n’a jamais été menacé par les musulmans, à l’exception de l’an mille et de sa destruction par le calife fou Al-Hakim. La légende du Pacte d’Omar, ce calife qui aurait refusé de prier au-Saint-Sépulcre pour ne pas en faire une mosquée, symbolise ce respect envers les chrétiens. Une manière aussi de ne pas se mettre les grandes puissances chrétiennes à dos.

Le Cénacle, Lieu saint franciscain, n’a pas connu le même sort…

C’est le seul qui a été récupéré par les Ottomans en raison d’une tradition y plaçant le cénotaphe du roi David, considéré comme un prophète par les musulmans. Alors qu’ils y étaient installés depuis 1335, les franciscains ont été chassés du Cénacle 200 ans plus tard, en 1523. Soliman le Magnifique y a fait aménager une mosquée.

Mais c’est une exception. Dans les firmans, on constate le respect avec lequel les autorités ottomanes s’adressent aux responsables chrétiens.