Dans le désert d’Arava, le dialogue au service de l’environnement

Convaincu que la nature ne connaît pas de frontières politiques, l’Institut Arava fait vivre et étudier ensemble des Israéliens, des Palestiniens et des Jordaniens pour renforcer la coopération sur les sujets environnementaux. Ou quand la menace climatique permet de dépasser le conflit politique.

Un vent chaud et chargé de sable souffle sur l’Arava. La poussière en suspension fait disparaître les reliefs majestueux qui encadrent cette vallée désertique du sud d’Israël. Dans cette atmosphère laiteuse, le mercure affiche un bon 35 degrés. Nous ne sommes que début avril. Le désert est aux premières loges du réchauffement climatique.

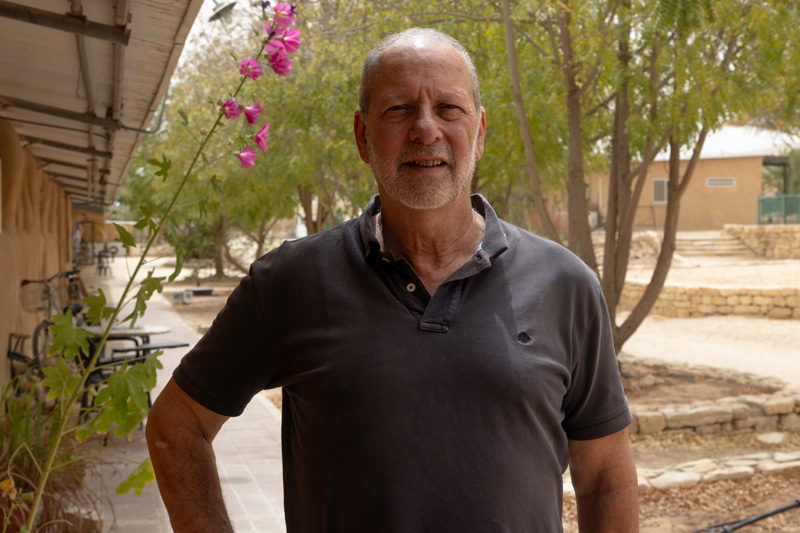

“Les saisons sont bouleversées”. Tareq Abu Hamed est le directeur de l’Institut Arava d’études environnementales : “On voit bien que l’hiver arrive plus tard, que les épisodes climatiques sont plus extrêmes : vagues de chaud, de froid, inondations… Le défi de la région va être celui de l’énergie, notamment de l’électricité”, résume ce docteur en génie chimique.

Son bureau, comme le reste de l’Institut, a été conçu selon des principes écologiques, avec des murs de boue et de paille. Posé au milieu des plantations de dattiers et des larges champs de panneaux solaires du petit kibboutz Ketura, ce centre universitaire est né en 1996, dans le sillage des Accords d’Oslo. Témoin direct des conséquences de la hausse inexorable des températures, l’Institut Arava fait partie des pionniers en matière de recherche environnementale.

Autour des bureaux, une petite ferme expérimentale accueille des recherches sur l’agrivoltaïque, la purification de l’eau, ou la production de gaz à partir de déchets organiques. Mathusalem, l’un des arbres les plus célèbres du pays, y est soigneusement entretenu : ce palmier dattier a germé d’un noyau vieux de 2 000 ans, découvert lors de fouilles archéologiques dans les années 1960. Cinq arbres similaires poussent sur une parcelle séparée à proximité.

Intérêt commun

Mais la renommée de l’Institut Arava vient surtout de son programme universitaire, fondé sur le concept de dialogue et coopération transfrontalière. Chaque semestre le petit campus accueille des étudiants israéliens, palestiniens (dont de Gaza avant le 7-Octobre), jordaniens et internationaux qui viennent se former sur les questions environnementales en immersion complète : ils dorment ensemble, mangent ensemble, vivent ensemble, découvrent ensemble… Un mode de fonctionnement unique, fondé sur une conviction : “La nature n’a pas de frontières”.

“Nous vivons dans une région où la plupart des ressources, notamment l’eau, sont partagées entre Gaza, Israël, la Cisjordanie et la Jordanie, expose Tareq Abu Hamed, pédagogue et bienveillant. Or à cause du conflit, personne ne se parle. La menace du changement climatique est un moyen d’amener les gens à échanger, car, au fond, nous avons un intérêt commun : la protection de ces ressources naturelles et vitales.”

Lire aussi : Mazin Qumsiyeh: « Se reconnecter à la nature, c’est se libérer »

C’est l’heure du déjeuner, et la salle à manger commune du kibboutz résonne de bruits de couverts et de conversations dans toutes les langues. Habitants, étudiants, stagiaires… Tout le monde mange ensemble. Rachel Ben David sirote un verre d’eau. Cheveux bouclés et visage rond, cette artiste et ancienne ultra-orthodoxe de 31 ans est stagiaire à l’Institut Arava, chargée de la communication sur les réseaux sociaux, depuis le mois de février. “J’avais besoin de faire une pause, de découvrir autre chose. La vie dans un kibboutz avec des gens différents m’attirait”, explique Rachel.

Née à Jérusalem, dans une famille très religieuse, elle s’est affranchie de sa communauté pour rejoindre le monde du cinéma et de l’activisme à Tel Aviv. Elle a entendu parler de l’Institut par hasard. “Ce que j’apprécie le plus, ce sont les forums de dialogue hebdomadaires.” Une fois par semaine, les étudiants et les stagiaires se réunissent pour échanger sur des sujets qui naissent spontanément du fait de l’actualité, ou des ressentis de chacun.

Découvrir l’autre

“Les conversations peuvent être rudes : les jeunes Palestiniens des territoires parlent parfois pour la première fois avec des réservistes, et inversement, explique Tareq Abu Hamed. Le but est de créer un espace privilégié pour une plus grande compréhension des réalités de chacun : ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord qu’on doit être des ennemis.” “Ce semestre, Israël a refusé de donner des permis aux candidats palestiniens, et nous sommes donc une majorité de juifs israéliens, regrette Rachel. Mais j’apprends quand même beaucoup des étudiants arabes israéliens.”

“Quand on goûte à la liberté et à une forme d’égalité, c’est dur de revenir à un quotidien sous Occupation, témoigne Faris, étudiant palestinien de la promotion 2022, originaire de Bethléem. Le kibboutz, c’est une bulle. On vit ensemble quelques mois, c’est beau, mais à la sortie, rien ne change.”

Lire aussi : Gidon Bromberg : « En Israël, les problématiques écologiques ne sont pas des priorités politiques »

Comparé à d’autres organisations du “camp de la paix”, l’Institut Arava n’a pas tant souffert du tsunami du 7-Octobre. “Ce jour-là, nos étudiants vivaient ensemble depuis 5 semaines, et avaient eu le temps de créer des liens. Alors que nous réfléchissions à arrêter le programme, ils sont spontanément venus vers nous pour nous demander de continuer, se souvient Tareq Abu Hamed. On a vu des étudiants palestiniens envoyer des messages aux cinq réservistes appelés sur le front, et les étudiants israéliens organiser des collectes de fonds pour les anciens élèves gazaouis.”

La principale conséquence pour l’Institut est financière : faute de visa et de permis, le nombre d’étudiants a été réduit de moitié (de 60 à 30), et la fermeture de l’USAID, leur principal financeur, a coupé leur budget d’un tiers. “Face à ce test du 7-Octobre, notre plus grande réussite fut le maintien des liens humains, se réjouit le directeur de l’Institut. En tant qu’organisation israélienne, nous n’avons perdu aucun de nos partenaires palestiniens.”

Gérer durablement, partager équitablement

Selon les principes de la recherche appliquée, l’Institut Arava est en effet actif sur le terrain et multiplie les projets transfrontaliers avec une dizaine d’organisations : construction d’un oléoduc pour apporter des eaux usées purifiées de Ramallah aux fermiers de la Vallée du Jourdain, installation de 5 unités de production d’eau à partir d’air et de système de traitements des eaux usées à Gaza…

Leur principal partenaire est l’organisation palestinienne Damour. “Dans la diplomatie, il y a plusieurs voies. La voie 1 est celle menée par les États. Comme elle est inexistante dans la région, nous nous appuyons sur les cadres de la voie 2 : celle, non-officielle, menée par les ONG”, explique David Lehrer, directeur du Centre de diplomatie environnementale appliquée de l’Institut Arava.

Lire aussi : Israël et la Jordanie au chevet du Jourdain

Fort de ces liens, l’Institut a concentré ses forces pour aider l’ONG Damour, à Gaza. Sa fondatrice, Tahani Abu Daqqa, est originaire de l’enclave et s’y est retrouvée bloquée le 7-Octobre. Après avoir organisé des collectes de fonds pour la faire sortir de Gaza, l’ONG a fait son entrée dans l’aide humanitaire directe, pour introduire à Gaza des technologies durables hors réseau qui doivent permettre aux réfugiés d’être indépendants énergétiquement.

“Il va falloir des années pour reconstruire Gaza. Les réfugiés ne peuvent pas vivre indéfiniment sans eau, sans électricité. Il faut penser dès maintenant des solutions d’urgence qui soient durables”, souligne David Lehrer, spécialiste d’économie environnementale. Baptisé “Relance l’espoir à Gaza”, leur projet de refuges “verts et autonomes” fait à ce jour face à l’interruption de l’acheminement de l’aide humanitaire.

Cela frustre profondément David Lehrer. “Nos écosystèmes, nos aquifères sont liés. Si l’eau est de mauvaise qualité à Gaza, elle va contaminer celle d’Israël, s’agace le chercheur, qui poursuit le raisonnement plus loin : Si vous vous souciez de l’environnement, vous devez vous soucier des droits des Palestiniens. Ces ressources naturelles sont partagées. Pour les gérer de manière durable, nous devons le faire de manière égale. La durabilité découle des deux souverainetés : il faut deux États pour une gestion partagée et égale des ressources.” Deux États, un environnement.

Focus

L’impact environnemental de la guerre à Gaza

En juin 2024, l’Institut Arava a publié un rapport qui chiffre les conséquences d’un an d’opérations militaires dans la bande de Gaza. Parmi les chiffres les plus marquants :

- 97 % de l’eau à Gaza est impropre à la consommation

humaine - 100 000 m³/jour d’eaux usées non traitées sont rejetées dans l’environnement (l’équivalent de 40 piscines olympiques), contre 13 000 avant la guerre

- environ 37 millions de tonnes de débris sont estimés à Gaza en avril 2024, dont 900 000 tonnes de déchets toxiques

- en 60 jours, environ 281 000 tonnes de CO2 ont été émises (plus que l’empreinte annuelle de 20 pays vulnérables) par les avions et les bombardements