Alors que les gestes antichrétiens se sont multipliés ces dernières années sur le mont Sion, quartier de Jérusalem où se nichent des lieux saints juifs, chrétiens et musulmans, une association tente de créer des espaces de dialogue et de faire revenir le calme. Avec succès.

Ils portent des gilets jaunes. Pas pour manifester leur indignation, mais pour montrer qu’ils sont prêts à dialoguer. Alors qu’ils encadrent les flancs de la procession dominicale des Arméniens de leur couvent, situé entre les portes de Jaffa et de Sion, au Saint-Sépulcre, les volontaires du programme “Fenêtre sur le mont Sion” portent même la kippa. Une manière de montrer aux éventuels trouble-fêtes juifs ultra-orthodoxes, régulièrement auteurs de violences à l’encontre des communautés chrétiennes du quartier, qu’ils sont là pour faire tampon.

Le cortège, une vingtaine d’ecclésiastiques tout de noir vêtu, est pourtant déjà sous bonne escorte : deux kawas ouvrent la marche, leurs cannes en bois frappant durement le pavé de la vieille ville, tandis que deux policiers enserrent le petit groupe, à l’avant et à l’arrière.

La précaution des volontaires en gilet jaune est nouvelle. Elle fait suite à l’agression de trop, le 18 mai 2021. Une caméra de surveillance a filmé la scène, qui s’est déroulée en pleine nuit : dans la rue qui mène à leur monastère, deux membres du clergé arménien en habits sont pris à partie par quatre juifs ultra-orthodoxes qui leur administrent de violents coups avant de s’enfuir, effrayés par l’arrivée d’officiers de police.

Two days ago, a group of Israeli Jewish Ultra-Orthodox Community members assaulting two Armenian Preists near Jaffa Gate in Jerusalem City is pic.twitter.com/XCI1Neb9Ki

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 20, 2021

Ce n’est pas la première fois que les Arméniens sont pris pour cible : insultes, crachats, et intimidations sont autant de gestes, qui, s’ils ne sont pas quotidiens, ne sont pas isolés. “Leurs couvents touchent le quartier juif, c’est l’Église chrétienne la plus visible par ici”, analyse Merav Stein, israélienne coordinatrice de “Fenêtre sur le mont Sion”. Le projet, émanation du Centre interculturel de Jérusalem, œuvre depuis 2015 à faire revenir le calme entre les communautés qui se partagent le mont Sion, lieu symptomatique des tensions interreligieuses à Jérusalem.

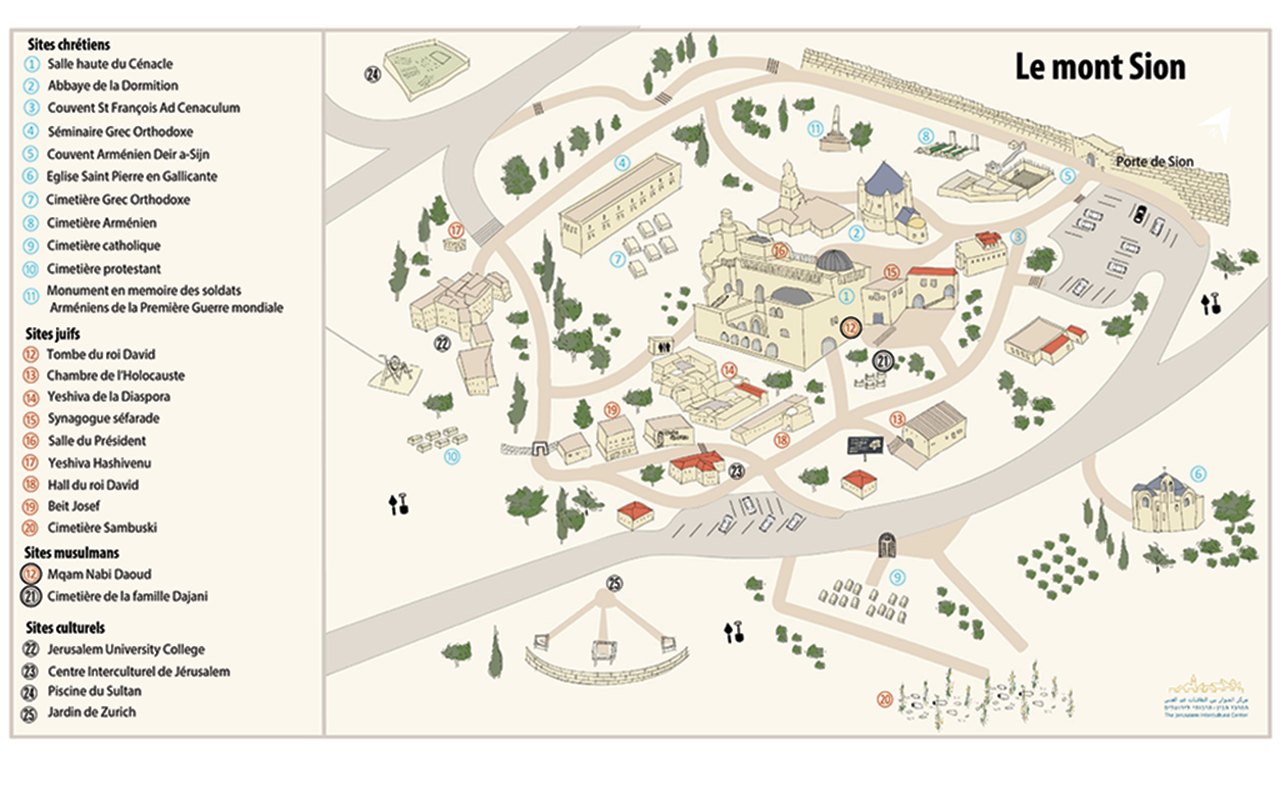

Un site saint pour trois religions

Enchevêtrement de dômes, de minarets et de clochers, la colline abrite le seul site au monde saint pour les trois monothéismes. Il s’agit, pour les juifs, d’une synagogue où l’on vénère la tombe du roi David. Un lieu particulièrement saint : lorsqu’ils ne pouvaient pas se rendre au mur des Lamentations après la guerre israélo-arabe de 1948-1949, c’est ici qu’ils venaient prier. Les musulmans aussi estiment que le roi David, identifié comme le prophète Nabi Daoud dans le Coran, est enterré ici. Cette tradition ne remonte qu’au XIIe siècle et on sait aujourd’hui qu’elle est fausse.

Juste au-dessus, les chrétiens commémorent le dernier repas du Christ dans le Cénacle, aussi appelé “chambre haute”. Considéré comme le deuxième site le plus important de Jérusalem après le Saint Sépulcre, la tradition y fixe une série d’événements clés : c’est là que Jésus ressuscité se manifeste aux disciples, là encore qu’est donné le “signe” de la Pentecôte, là enfin qu’est institué l’Eucharistie.

Petite superficie, grande diversité. Le mont Sion est partagé par trois religions, chacune représentée dans toutes ses variétés ©Window to Mount Zion – JICC

Pourtant, les chrétiens ne sont autorisés à y célébrer des messes qu’à de très rares occasions. Une situation héritée d’une bataille toujours en cours autour de la propriété du lieu. Elle est revendiquée par les franciscains, qui ont acquis les ruines d’une précédente église en 1333 et y ont reconstruit la salle haute actuelle dans le style croisé. C’est ici qu’ils établissent leur premier couvent, avant d’en être chassés 200 ans plus tard par Soliman le Magnifique. Le sultan ottoman transforme la chapelle en mosquée et confie sa garde aux Dajani, une grande famille musulmane qui possède plusieurs propriétés sur le mont Sion. En 1948, le site passe aux mains des Israéliens. Depuis, des négociations sont en cours entre Israël et le Vatican, qui cherche à en récupérer le droit d’usage.

Bascule vers plus de radicalité

Autour de cet endroit déjà chargé spirituellement et politiquement, on trouve pêle-mêle : deux couvents catholiques (franciscain et dominicain), un monastère arménien, le séminaire grec-orthodoxe, deux Yeshivot (écoles religieuses juives), ainsi que des cimetières musulman, arménien, protestant et catholique. “C’est beaucoup de diversité sur une toute petite superficie”, pointe Merav Stein qui souligne que le mont Sion n’est “pas un quartier”, mais un lieu de passage. Conséquence : “La zone a longtemps été négligée, délaissée par la police.” Et les gestes haineux y sont légion.

Au couvent franciscain, on se souvient de 2009, année où des étudiants des Yeshivot voisines ont cassé la croix extérieure de l’Ad Cenaculum. De 2016 aussi, quand de larges “Chrétiens en enfer” ou “Mort aux païens chrétiens, les ennemis d’Israël” ont été peints à la bombe sur les murs de l’abbaye bénédictine de la Dormition, ainsi que dans les cimetières Grec-orthodoxe et Arménien.

Lire aussi >> Nouvelles inscriptions anti-chrétiennes à la Basilique de la Dormition sur le Mont Sion

Toujours les mêmes petits groupes minoritaires de juifs radicaux, qui n’hésitent pas à se planter devant le Cénacle le jour des processions pascales. A grand renfort de slogans antichrétiens et aux sons des schofars (cornes dans lesquelles on peut souffler), ils tentent d’empêcher les prières dans la salle haute. “Ils vivent particulièrement mal les processions des grecs-orthodoxes, les seuls à descendre encenser la tombe de David, explique frère Athanasius, le franciscain en charge du statu quo pour la Custodie. Ils ont l’impression que leur lieu de prière est violé et menacé.”

Des juifs religieux protestent contre la venue du pape François au Cénacle en 2014 ©Hadas Parush

A l’origine de ce basculement vers la radicalité, dans les mots et les gestes, une visite charnière : celle du pape François en 2014. A l’époque, une rumeur circule dans le monde juif ultra-orthodoxe : Israël serait prêt à rétrocéder les sites du Cénacle et du tombeau de David à la Custodie. Incivilités et hostilités se multiplient à mesure que la visite approche, sans que la police ne procède à la moindre inculpation. Et malgré un fort quadrillage policier le jour J, un incendie finit par éclater dans l’abbaye de la Dormition, peu de temps après la messe papale au Cénacle.

Pas la paix, mais le calme

La profanation du cimetière protestant, quelques mois plus tard, est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Des bénévoles du Centre interculturel de Jérusalem décident d’agir et lancent le programme “Fenêtre sur le mont Sion”. “Cette visite a montré que les problèmes sur le mont Sion avaient des origines profondes et que la police n’arrangeait pas les choses”, souligne Merav Stein, coordinatrice du projet depuis 2015. Son but : impliquer la société civile dans la régulation de la zone.

C’est elle qui lance la brigade des gilets jaunes. Majoritairement israéliens, juifs et issus du monde de l’éducation ou du tourisme, les bénévoles sont là pour désamorcer les tensions lors des différentes célébrations chrétiennes sur le mont Sion. “Parce qu’on parle la même langue que les juifs ultra-orthodoxes, on est capable de faire tampon, d’expliquer les choses, expose Jared, l’un des volontaires qui accompagne les Arméniens au Saint-Sépulcre le dimanche. Ce qui manque ici, c’est la compréhension mutuelle.«

En plus des policiers et des kawas, les bénévoles du programme Fenêtre sur le mont Sion accompagnent la procession des Arméniens entre leur couvent et le Saint-Sépulcre, août 2021 ©Cécile Lemoine/TSM

L’approche de l’association se veut terre à terre : “Nous ne cherchons pas la paix, mais le calme”, appuie Merav Stein. En contact régulier avec la dizaine de communautés présentes sur le site, elle a monté des réunions qui les rassemblent toutes -ou presque- quatre fois par an. A l’ordre du jour : des questions allant de l’entretien quotidien du mont Sion à des problèmes plus vastes.

Lire aussi >> À l’occasion de la visite du pape expliquer le christianisme aux enfants israéliens

Le processus est lent. Semé d’embûches. “La paix est une question de volonté politique et de consentement de la part des communautés”, glisse Fr. Athanasius, qui vit au couvent du Cénacle. Or les Grecs-Orthodoxes et les groupes juifs les plus vindicatifs ne participent pas aux réunions. “Les extrémistes finissent toujours par contrôler le dialogue”, soupire le franciscain.

Malgré tout, les avancées sont réelles. “D’années en années, les tensions diminuent autour des cérémonies pascales, se réjouit Merav Stein. En 2020, les Pâques juives et chrétiennes tombaient en même temps. Il n’y a eu aucun emprisonnement. Seulement quelques amendes.” Frère Athanasius l’admet : “Merav et son équipe font du bon travail.” Dans son bureau du Centre interculturel de Jérusalem, l’Israélienne aime à rêver que ce mont Sion, si complexe et représentatif de la ville trois fois sainte, sera, un jour, une porte d’entrée sur la vieille ville aussi fréquentée et animée que celles de Jaffa ou de Damas. Le chemin n’est peut-être pas si long.♦

Dernière mise à jour: 22/04/2024 17:09